はじめに:生成AIの魅力とは

最近よく耳にする「生成AI」は、AI(人工知能)が文章や画像、音楽、動画などを自動で作ってくれる技術のことです。これまで時間がかかっていた作業も、生成AIを使えば短時間で効率よく行えるようになりました。

しかも、多くのサービスは無料で利用でき、操作もシンプルです。パソコンやスマートフォンがあれば、特別な知識がなくてもすぐに使い始めることができます。

この記事では、高校で情報やメディアに関する授業を受けたことがある人向けに、生成AIの基本や活用法、注意点までをわかりやすく解説します。

1. 文章を作るAI:アイデア出しにも便利!

ChatGPTやBing ChatなどのAIは、文章作成をサポートしてくれるツールです。たとえば、「レポートの構成が思いつかない」といった場面で、テーマを入力すると文章の構成案や導入文の提案をしてくれます。

さらに、「この文章をもっと丁寧に」や「簡単な言葉に言い換えて」といったリクエストにも対応可能です。読書感想文や発表原稿、日常のちょっとした文章作成にも役立ちます。

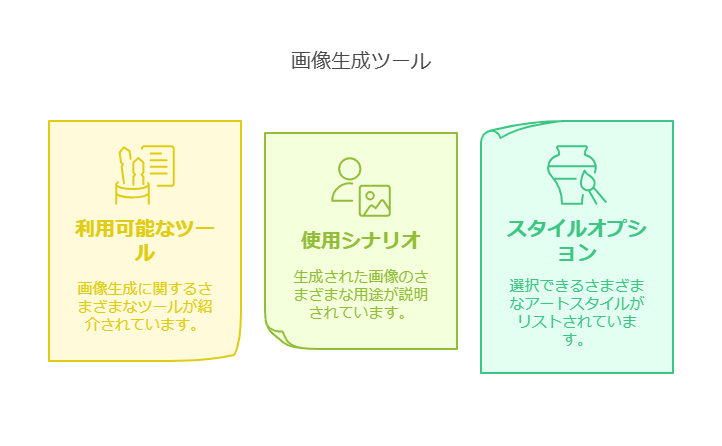

2. 画像を作るAI:想像をカタチに

Bing Image Creator や Adobe Firefly などの画像生成ツールでは、入力した言葉に応じて画像を自動で作ってくれます。たとえば、「未来の東京を描いて」と入力すると、それに合った画像が数秒で表示されます。

絵を描くのが得意でなくても、自分のイメージを形にできるのが大きな魅力です。発表資料、SNS投稿、ポスター制作など、さまざまな場面で活用できます。また、「アニメ風」「水彩画風」「写真風」など、スタイルも選べるので表現の幅が広がります。

3. 音楽・動画もAIで作成可能!

音楽制作もAIにおまかせできます。Suno AIやAIMusic.soなどでは、「ポップな雰囲気」「しっとりとしたピアノ曲」といった指示をするだけで、AIがオリジナルのメロディを作成します。歌詞を入力すれば、ボーカル付きの楽曲も作れます。

動画制作にはCapCutやSynthesiaなどが便利です。画像やテキストからスライド風の動画を作成したり、自動で字幕やナレーションを追加したりすることも可能です。授業の発表動画や部活動の紹介動画などに活用できます。

4. 勉強やプログラミングのサポートにも最適

「ChatPDF」はPDF資料を読み込んで要点をまとめてくれる便利なツールです。分厚い資料を読む時間がないときや、テスト前の復習にぴったりです。

英語の文法をチェックしてくれる「Grammarly」は、英作文の添削や語彙の改善提案などを行ってくれます。学校の課題や英語検定の準備にも活用できます。

プログラミングに取り組んでいる人には「GitHub Copilot」がおすすめです。コードを入力すると次の一文を提案してくれたり、わからない部分を自動で補完してくれたりします。初心者から中級者まで使える便利なツールです。

5. 無料で使うときの注意点

生成AIを無料で使う際には、以下の点に注意しましょう:

-

利用回数に制限がある場合がある(例:1日〇回まで)

-

出力された画像や動画に「AIで作成」と表示されることがある

-

個人情報(名前・住所など)は絶対に入力しない

-

間違った情報(ハルシネーション)が出ることもある

さらに、生成物の著作権や利用ルールはツールごとに異なります。特に商用利用を考えている場合は、利用規約をしっかり確認するようにしましょう。

AIが出す情報がすべて正しいとは限らないため、自分の判断力と批判的思考をもって活用することが大切です。

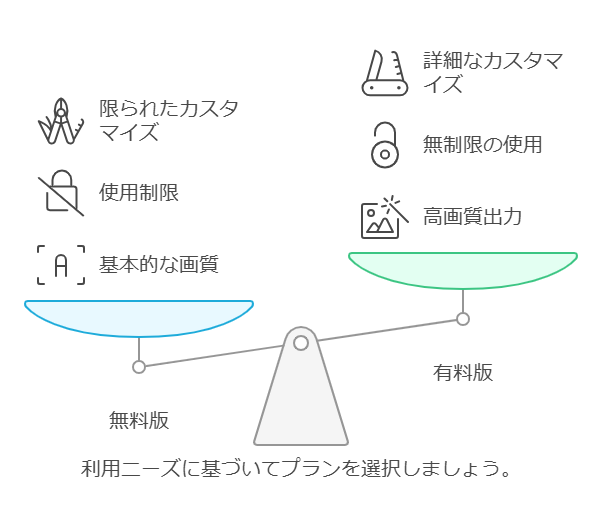

6. 無料と有料の違いって?

無料版でも多くの機能が使えますが、有料プランにすることで以下のようなメリットがあります:

-

画質や出力精度が高くなる

-

長い動画や大量の生成が可能になる

-

より細かいカスタマイズができる

-

商用利用が可能になる

たとえば、SNSやYouTubeで作品を公開したいときや、学校行事で本格的に活用したいときには、有料版の方が安心して使えるケースがあります。

まとめ:生成AIを使いこなして、毎日をもっと便利に!

生成AIは、文章・画像・音楽・動画・プログラムなど、さまざまなコンテンツを自動で作ってくれる便利な技術です。多くのサービスは無料で使え、操作も簡単なので、誰でも気軽に始められます。

授業、発表、趣味の創作、学校行事の準備など、多くの場面で活躍してくれます。ただし、すべてをAIまかせにせず、自分の目で確認しながら使うことが大切です。

これからも生成AIはどんどん進化していくでしょう。学びや表現の幅を広げるためにも、まずは使ってみて、自分に合った使い方を見つけてください。

コメント